「死にいたる病」キルケゴール著 その3

『死にいたる病』キルケゴール著 桝田啓三郎訳 中公クラシックスW31 2003年6月10日初版

- 作者: キルケゴール,Soren Aabye Kierkegaard,桝田啓三郎

- 出版社/メーカー: 中央公論新社

- 発売日: 2003/06/01

- メディア: 新書

- 購入: 1人 クリック: 25回

- この商品を含むブログ (25件) を見る

※今回も、本文および引用部分における“強調”は、ブログ主によるものです。

今回は、「この病〔絶望〕の諸形態」と題された、44ページから127ページにわたる部分を読み進めていこうと思う。

- 絶望が意識されているかいないかという点を反省せずに考察された場合の絶望。したがってここでは総合の諸契機のみが反省される。(p.45~p.69)

- 意識という規定のもとに見られた絶望(p.69~p.127)

絶望が意識されているかいないかという点を反省せずに考察された場合の絶望。したがってここでは総合の諸契機のみが反省される。(p.45~p.69)

長~いタイトルである。

今回も参考文献として取り上げている工藤綏夫氏の著書では、この章(p.45~p.69)を「絶望の《理念的》な諸形態」と銘している。

そして、次章(p.69~p.127)の「意識という規定のもとに見られた絶望」の方を、「絶望の《意識的》な諸形態(絶望の諸段階)」と銘している。

つまり、本章では、「意識」というものを考慮せず、ただ単純に絶望の形態を分類していくのである。

そして、次章では、今度は人間の「意識」というものに重点を置いて、絶望を分析していく、そんな流れになっている。

無限性の絶望(p.46~p.51)

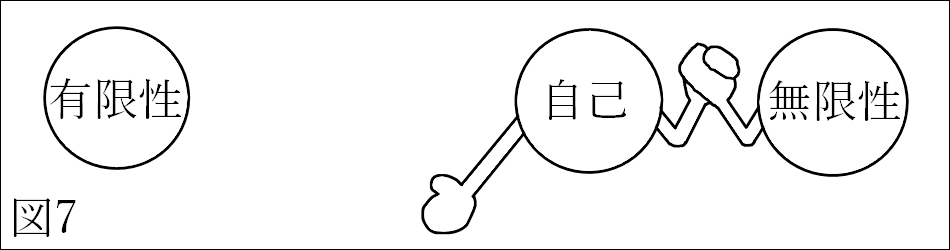

これを図にすると次のようになるだろう(図7)。

これは、自己が「無限性」に偏った時に生じる絶望である。

前回、前々回にも述べてあるとおり、自己が自己たりうるためには、この自己というものが、有限性と無限性とのあいだにおいて「均衡」を保たなければならないのである(図1)。

それ故、「無限性」に偏ってしまっている自己は、自己を見失っているのだといえるだろう。

参考文献の工藤綏夫氏の著書では、ココを次のようにまとめている。

これは、自己の有限性を忘れ、空想によって、自己を実現する自己じしんから蒸発させていこうとする者がおちいる絶望である。

人と思想19 『キルケゴール』工藤綏夫(やすお)著 清水書院(p.183)

有限性の絶望(p.51~p.56)

図にすると次のようになるだろう(図8)。

これは、自己が「有限性」に偏った時に生じる絶望である。

工藤氏はこの「有限性の絶望」を次のようにまとめている。

自己を平均化して、自己を員数のひとりにしてしまう俗人どもがおちいる絶望である。人間が機械化され集団化される現代において普遍化している絶望が、これである。

人と思想19 『キルケゴール』工藤綏夫(やすお)著 清水書院(p.183)

「俗人ども」とはまた、ハマーン・カーンのような言葉づかいである。

キルケ氏は、「本来の自己」というものは、ありのままの状態では「角のあるもの」であると述べている。

人間はだれでも原始的にはひとつの自己として創られ、自己自身となるように定められている、そして、もちろん、自己というものはすべて、ありのままの状態では、角(かど)のあるものである、(p.52)

そして、キルケ氏は、この「角」をこそ尊重すべきだと主張しているのである。

が、しかし、「有限性の絶望」に陥った者は、この「角」を削ぎ落とすことによって「平均的」な存在となり、群衆の一員に紛れることを欲するのだという。

可能性の絶望(p.56~p.61)

図にすると次のようになるだろう(図9)。

これは、自己が「可能性」に偏った時に生じる絶望である。

この絶望を、工藤氏は次のようにまとめている。

現実の自己をのがれて、可能的なもののなかへ自己を喪失していく絶望である。

人と思想19 『キルケゴール』工藤綏夫(やすお)著 清水書院(p.183)

次の項で詳述するが、キルケゴールは、「可能性」は「神」に属するものとしている。がしかし、この「可能性の絶望」に陥る者は、「可能性」を「自己または人間」に属するものと捉えているのである。ここに間違いがある。

ここで、本書の主題から少し脱線するが、次のことを述べておきたい。

人間の「本来の可能性」とは、「神の可能性」に「謙虚」に身を委ねることを指していると思う。

例えば聖母マリア様も、主の御使いのお告げを受けたとき、「わたしは主のはしため、おことばどおりになりますように」と答え、神に委ねられた。これが「本来の可能性」なのだと思う。その部分を少々長いが引用しよう。

六か月目に、天使ガブリエルは、ナザレというガリラヤの町に神から遣わされた。ダビデ家のヨセフという人のいいなずけであるおとめのところに遣わされたのである。そのおとめの名はマリアといった。天使は、彼女のところに来て言った。「おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられる。」マリアはこの言葉に戸惑い、いったいこの挨拶は何のことかと考え込んだ。すると、天使は言った。「マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、いと高き方の子と言われる。神である主は、彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。」マリアは天使に言った。「どうして、そのようなことがありえましょうか。わたしは男の人を知りませんのに。」天使は答えた。「聖霊があなたに降り、いと高き方の力があなたを包む。だから、生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも、年をとっているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう六か月になっている。神にできないことは何一つない。」マリアは言った。「わたしは主のはしためです。お言葉どおり、この身に成りますように。」そこで、天使は去って行った。

「ルカによる福音書」第1章26節-38節

そして、神の可能性に対する「謙虚さ」をうかがいしることのできるエピソードに次のようなものもある。これはカトリックの女性信徒による手記である。そして、これはとてもいい手記なのです。

第二次大戦中、私は豊川海軍工廠につとめておりました。戦況が苛烈をきわめ、東京空襲がたびたび報ぜられるようになった冬の日(正月)、やっとの思いで上京いたし、麹町教会を訪れました。

司祭館の玄関で、モンペと防空ずきんの私は、今までこらえていた精一杯の思いで、

「神父さま、お別れにまいりました。」と申し上げました。

神父さまはいぶかしげに、

「お別れ?」とお問いになりました。

「ええ、お別れです。もうこのように戦争が激しいから、私はいつ死ぬか分かりませんから・・・・・・」と申し上げますと、神父さまは、

「死ぬ。おお、それはあなたの決めることではないでしょう」と、暗い暗い重いお声でおっしゃいました。私がお返事に困っています時、傍らにいた友だちが、「神父さまが泣いていらっしゃる」と小声で言いました。その声を聞くと私はもうたまらなくなって、表にとび出して、さんざん泣きました。

『ホイヴェルス神父-信仰と思想』土居健郎・森田明編 聖母文庫(p.47-48)

私はこの手記を読んで以来、「どうせオレなんか駄目なのさ・・・・・・」と自己嫌悪に陥るときであっても、「でも、それはオレの決めることじゃない」と思い直すようになったのである。自分で勝手に決めつけてしまわないで、神に委ねるのである。こんな感じが、キルケ氏が言っている「本来の可能性」なのではないかと本書を読みながら思ったのである。そこんところを書きたいがためにこんなに長々と脱線しているのである。そして、まだ続くのである。

また、「可能性の絶望」に陥っている人は、「傲慢」になりやすいと思う。なぜなら、彼は「人間の可能性」に酔いしれるあまり、「謙虚さ」を失ってしまうからである。

最後に一言。

この「神の可能性」も、変にとらえられると悪質な「精神論」になりやすいので注意が必要だと思う。

だって、自分では「無理だ」と思っているようなことでも、「神を信じてやれ」と強要されかねないからである。

だから、「わたしなんかマリア様みたいになれない」と落胆している人は、「それはわたしが決めることじゃない」と思い直して、神の可能性に身を委ねるのがベストなのだろうし、「マリア様のようになれ」と誰かに強要されたのなら「お断りします」と言ってその場を離れるのがベストなのだろう。だって、そんな無理スジを勝手に強要してくる人なんて、「可能性の絶望」に陥っている可能性が「大」なんですもの。

以上、脱線おわり。

必然性の絶望(p.61~p.69)

図にすると次のようになる(図10)。

これは、自己が「必然性」に偏った時に生じる絶望である。

この部分を、工藤氏は次のようにまとめている。

与えられた現実をどうにもならぬ必然的なものと考えて、この現実にしがみつこうとする者がおちいる絶望である。永遠的なものにたいする感覚をうしなってしまった精神喪失の俗物根性の持ち主や、決定論者・運命論者が、その典型である。

人と思想19 『キルケゴール』工藤綏夫(やすお)著 清水書院(p.183)

この章は宗教色が強い。なぜなら、キルケゴールが「可能性」と「神」とを絡めてきているからである。詳しく見ていこう。

決定的なことは、神にとっては一切が可能である(マタイ19:26、ルカ1:37)ということである。これは永遠に真理であり、したがって、あらゆる瞬間に真理である。(p.62)

キルケ氏にとっては、神こそが真の可能性なのである。だから、人間が自身の「破滅」を前にしたとき、彼が「神という可能性」を信じることができるか否か。そこが問われてくるというのである。

人間的にはそれが自分の破滅であることを悟りながら、しかもなお可能性を信じること、これが信じるということなのである。(p.64)

この「信じる者」に比べられているのが、決定論者、宿命論者、そして俗物どもである。

キルケゴールは、決定論者、宿命論者にとっては「一切が必然」である、という。そして、俗物もまたしかりである。が、両者のあいだには違いがあるとも述べている。

俗物根性や卑俗さも本質的に可能性が欠けているが、この場合には少し事情が違っている。俗物根性は無精神性であり、決定論と宿命論は精神の絶望である。しかし、無精神性もまた絶望である。(p.67)

したがって、精神のある決定論者、運命論者は絶望に押しつぶされてしまうが、精神を欠いた俗物どもは勝ち誇ることができるのだという。

意識という規定のもとに見られた絶望(p.69~p.127)

工藤氏の言う「絶望の意識的な諸形態(絶望の諸段階)」である。そして、この章は長くって約60ページもある。

キルケ氏によれば、人間の意識の度が増すにつれ、絶望の度合いも増していくという。つまり、自己というものを自覚していればいるほど、絶望の苦しみも強いものになっていくのである。

自分が絶望であることを知らないでいる絶望(p.70~p.79)

これは「最低度の絶望」なのだという。というのも、彼らには「精神」というものが欠けているからである。

自分が絶望していることを知らないでいるとき、人間は自分を精神として意識している状態から最も遠く隔たっている。ところが、自分を精神として意識していないということこそ、まさに絶望なのであり、無精神性なのであって、この状態はまったくの無気力状態、単なる無為の生活であることもあろうし、あるいは活気横溢の生活であることもあろうが、いずれにしても、その秘密は、結局、絶望なのである。(p.75)

そしてキルケ氏は、この種の絶望は、もっともありふれた絶望の形態であると述べている。

自分が絶望であることを自覚している絶望(p.79~p.127)

この「意識的な絶望」には、「絶望についての真の観念」および「自己自身についての明瞭さ」といったものが求められるという。

ではまず、「絶望についての真の観念」とは、いったい何であろうか。それは「信仰の有無」を指している。

絶望していることの反対は、信仰していることである。(p.83)

次に「自己自身についての明瞭さ」とは何を指しているのだろうか。それは、絶望の原因を「外」に認めるか、「内」に認めるかである。

前回も述べたように人間は自分の絶望に気づいたとき、まず「外的なもの」にその原因を見いだすという。が、しかし、絶望の真の原因は、「内的なもの」、つまり自己関係の「不均衡」を指しているのである。

以上のことから、人間が絶望から抜け出すには、「信仰」と「内的関係の均衡」の両方が求められているのだといえる。

絶望して、自己自身であろうと欲しない場合、弱さの絶望(p.83~p.114)

キルケゴールは、この絶望を「女性的な絶望」と名付けている。またキルケ氏は、女性の本質は「献身」であるとも述べている。だからこれは、「弱さの絶望」のほかに「献身的な絶望」とも呼べるのではなかろうか。

女性は、純粋に女性的に、自分が身を献げるもののなかへ、自分を投げ込み、自分の自己を投げ込んでしまうのである。そこでいま、女性が献身する当のものが女性から取り去られるならば、女性の自己もまた失われるのであり、そしてこれが、自己自身であろうと欲しないという女性の絶望なのである。(p.129-130)

彼らにとって「自己」とは「上着」のようなものなのである。この上着に「自分を投げ込み」、自己と上着とを同一化するので、この愛着する上着が運命の打撃によって失われたとき、彼らは絶望するのである。

そして、キルケゴールは、この「自己自身であろうと欲しない絶望」を、「地上的なものについての絶望」と「永遠なもの、または自己自身に対する絶望」の二種に分類している。

では、まず「地上的なものについての絶望」から見てみよう。

この絶望における最低度のものは、「絶望して自己自身とは別物であろうと欲すること」であるという。

彼らは、「上着」を着替えるみたいに造作なく、「別の人間」になれると思いこんでいるのだ。

それというのも、直接的な人は自己自身を知らず、まったく文字どおりに、上着を着た自己自身だけしか知らず、〔そしてここにまた無限の喜劇性があるのだが〕ただ外面だけで自己をもっていると思っているからである。これ以上に滑稽な混同というものはそうめったにあるものではない。(p.89)

つまり、彼にとって上着は「代えのきくもの」なのである。それ故、着ていた上着が失われたとき、彼は絶望のはてに「別の上着」を求め、「別の人間」になることを欲するのである。(図11)。

けれども、自己についての意識を多少なりとも持っている場合は、絶望の様相は異なってくるという。

彼は、前述の自己のように「別の人間になろう」とは欲しない。彼にとって上着は「一張羅」なのである。それ故、彼は「外的な事物」を失い、絶望したら、いったん「自己自身」から離れ去って、傷が癒えるのを待つのである(図12)。

次に「永遠なもの、または自己自身に対する絶望」を見てみよう。

この「永遠なものにたいする絶望」は、「自己の弱さ」に対する絶望であるという。

この絶望者は、望みの上着を着ることができない「弱い自分」に絶望しているのである。例えるなら、上着が着れないのは自分が「おデブちゃん」だからだと思い込んで、「自分自身」に対して絶望している人に例えられるだろうか。一方、先ほどの「地上的なものについての絶望」の場合は、単純に上着という「外的なもの」に対して絶望していたのである。

思うに、この種の絶望は、現代社会にもっともよく蔓延っている絶望ではなかろうか。そして彼らは、加藤諦三氏が言うところの「べきの暴君」に支配されていると思うのである。

つまり、彼は「そうあるべき自分」になれない「本来の自分」に失望しているのである。

「べき」の暴君は人に不可能を要求する。そして、その不可能なことができないと、その人の神経症的自尊心を傷つける。『Self-Esteem』という本に、次のような文が書かれている。

Shoulds often demand behavior that is impossible.

そして劣等感の強い人はこの不可能なことをしようとして、それにこだわる。不可能なことをすることに執着する。できないことをしようとして、貴重なエネルギーを消耗する。そして、その不可能なことができない自分を憎む。自分を憎むから不可能なことをしようとするし、不可能なことができないから自分を憎むという悪循環に陥っていく。

「つらい努力」と「背伸び」の心理 加藤諦三著 PHP文庫(p.125)

思うのだが、こうした弱さへの嫌悪から、彼は自己を傷つけることが慰みになっていくのではなかろうか。彼は弱い自己を傷つけ虐げ認知しないことによって、自己を保とうとするのである。

また思うに、彼は、神もまた「弱さ」というものを認めないと思っているのではなかろうか。だから、他人に対しても、そして神に対しても自分の弱さを隠そうと必死になって努力してしまうのである。

加藤諦三氏は、絶望者がこのようになってしまう経緯について次のように述べている。

神経症者やナルシシストの親の元においては対象が対象として愛されるのではなく、それが親に対して持つ価値のゆえに愛される。絶えざる価値判断に脅えている世界が神経症者やナルシシストの親を持った子供の世界である。

神経症者やナルシシストの親は子供に非現実的なほど高い要求をする。子供の能力を超えた期待をかける。小さい頃に「成功者にならなければ」という「べき」がビルトインされている。その結果、子供は大人になっても情緒的未成熟で、本質的な自己が内的にまだ展開していない人間になる。

「つらい努力」と「背伸び」の心理 加藤諦三著 PHP文庫(p.137)

そしてこうした経緯から、「父なる神」が、この親の似姿となってしまい、その結果、神というものが心理的な圧迫となるのだと思う。

絶望して、自己自身であろうと欲する絶望、反抗(p.114~p.127)

キルケゴールは、この絶望を「男性的な絶望」と銘している。これは「自己執着による絶望」とでも呼べようか。

「自己自身であろうとしない絶望」の場合、「そうあるべき自分」になれなかったとき、「自己自身」に失望していた。

ところが、この「自己自身であろうと欲する絶望」の場合は、そうではない。彼は、あくまで「そうあるべき自分」に執着するか、もしくは「自己自身」のままであり続けようとするのである。

まず、「そうあるべき自分」に執着する方から見てみよう。

彼もまた「べきの暴君」に支配されているように思われるのである。というのも、彼は、ストイックに「そうあるべき自分」を目指し続ける人だからである。彼は「弱さの絶望」の人と違って、「自己の弱さ」と向き合うことがない。

そして、キルケ氏は次のような言葉を残している。

この自己は、自己自身であろうと欲する絶望的な努力をしながら、かえって反対のものに向かって努力しているのであって、それは実のところ自己とはならないのである。(p.118)

このように、彼は、「そうあるべき自己」に執着するが故に、「本来的な自己」からは遠ざかっていくのである(図13)。

また、こうした「絶望的な努力」について、加藤諦三氏の著書に次のような記述があった。

私自身が、この彼と似たような努力をしていた時期があった。私にとって努力はつねにまちがえることのない「するべき」規範であった。「まちがった」努力というものは、若い頃私には考えられなかった。努力はつねに「するべきもの」であった。そして私は、努力をしている時には心が落ち着いた。努力をしていないときには不安だった。

しかし、やはり「まちがった」努力というのがある。しないほうがいい努力というのもあると知ったときには驚きであった。『燃えつき症候群』という本を読んだ時に私が学んだ一つの大切なことは、この「まちがった」努力であった。

「つらい努力」と「背伸び」の心理 加藤諦三著 PHP文庫(p.31)

その一方で、「自己自身」のままであり続けようとする場合がある。これは一見キルケゴールが望んでいる人間のあり方のように思われる。

だが違うのである。

この「自己自身」であり続けようとする彼は、決して「自己自身」を受け入れたわけではない。そしてまた「神」にへりくだるわけでもない。

なぜかというに、救済の可能性を期待すること、とりわけ、神にとっては一切が可能であるという背理的なものの力によってそれを期待すること、これは断じて彼の欲しないところだからである。だれか他人に助けを求めるなどということは、断じて、どんなことがあろうとも、彼の欲しないところである。助けを求めるくらいなら、むしろ彼は、あらゆる地獄の苦しみをなめても、甘んじて、自己自身であろうと欲するのである。(p.121-122)

つまり、彼にとって、自己自身を呪いながら自己自身であり続けることは、この自己自身を措定した神への「反抗」を意味するのである(図14)。

また、この「自己自身」のままであり続けようとする絶望は、その度が増していくほどに、より「精神的」なものとなり、かつ「しっかりと錠のかかった内面性」と呼べるものとなり、やがて「悪魔的な絶望」になっていくという。

【中古】 キルケゴール Century books 人と思想人と思想19/工藤綏夫(著者) 【中古】afb

- ジャンル: 本・雑誌・コミック > 人文・地歴・哲学・社会 > 哲学・思想 > 西洋哲学

- ショップ: ブックオフオンライン楽天市場店

- 価格: 548円

- 作者: 土居健郎

- 出版社/メーカー: 聖母の騎士社

- 発売日: 2004/02

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログを見る

「つらい努力」と「背伸び」の心理 なぜ疲れてしまうのか PHP文庫

- 作者: 加藤諦三

- 出版社/メーカー: PHP研究所

- 発売日: 2014/10/24

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る