「死にいたる病」キルケゴール著 その1

『死にいたる病』キルケゴール著 桝田啓三郎訳 中公クラシックスW31 2003年6月10日初版

- 作者: キルケゴール,Soren Aabye Kierkegaard,桝田啓三郎

- 出版社/メーカー: 中央公論新社

- 発売日: 2003/06/01

- メディア: 新書

- 購入: 1人 クリック: 25回

- この商品を含むブログ (25件) を見る

今回は、中公クラシックス版の『死にいたる病』を取り上げてみる。この書は、難解な冒頭でおなじみであるらしい。

確かにこの部分をやみくもに読み進めてみても、キルケゴール氏がおっしゃいたいことをちゃんと理解するのは難しいと思う。

なので今回は、より深く理解するために、ちょいと強引な部分もあるが、図説なども駆使して、この難解な冒頭の部分「第一編 死にいたる病とは絶望のことである - A 絶望が死にいたる病であるということ」を読み進めていきたいと思う。

ページ的には15ページから18ページまでのわずか「3ページ」である。この3ページが悩ましい3ページなのだ。

ちなみに、本ブログにおける抜粋部分の“強調”は、すべてブログ主によるものである。キルケ氏や桝田氏、工藤綏夫氏による強調ではないので、ご了承いただきたい。

- 精神とは自己である。(p.15)

- 人間は無限性と有限性との、時間的なものと永遠なものとの、自由と必然との総合、要するに、ひとつの総合である。(p.15~p.16)

- それ自身に関係するそのような関係、すなわち自己は(p.16)

- それ自身に関係する関係が他者によって措定されたのである場合には(p.16)

- もし人間の自己が自分で自己自身を措定したのであれば(p.16~p.17)

- すなわち、この公式こそ、全関係〔自己〕が他者に依存していることの表現であり(p.17)

- 実際、この第二の形式の絶望〔絶望して、自分自身であろうと欲すること〕は(p.17)

- ここにひとりの絶望者があるとして(p.17~p.18)

- 絶望の不均衡は単純な不均衡ではなく、それ自身に関係するとともに(p.18)

- そこで、絶望がまったく根こそぎにされた場合の自己の状況を表す定式は、こうである。(p.18)

見出しと目次をつけました!(2018年12月15日変更)

精神とは自己である。(p.15)

人間は精神である。しかし、精神とは何であるか? 精神とは自己である。しかし、自己とは何であるか? 自己とは、ひとつの関係、その関係それ自体に関係する関係である。あるいは、その関係において、その関係がそれ自身に関係するということ、そのことである。自己とは関係そのものではなくして、関係がそれ自身に関係するということなのである(1)。(p.15)

これが難解の誉れ高き『死にいたる病』の冒頭である。「関係」というワードが、滅多やたらに出てきて、頭の中が「関係」でいっぱいになり、内容がまったく入ってこない・・・・・・。

最後に「(1)」とあるのは注釈である。この桝田啓三郎訳の中公クラシックス版には、桝田氏の丁寧な注釈が載っかっているのである。

この注が、読み進めるうえで大変参考となった。それには次のように書かれている。

(1)ひとつの関係が生ずるためには、少なくともふたつの関係項がなければならない(すぐつづいてあげれられている「有限性と無限性」「時間的なものと永遠なもの」などがそれである)。相矛盾するふたつの関係項それぞれの占める比重の異なりに応じて、成り立つ関係が違ってきて、当然、両者の均衡のとれている場合と不均衡ないろいろな場合とができてくる。

(中略)

しかし、この関係は固定したものでなく、動的なものであり、かつどこまでも主体的なもので、人間の「態度」ないし「行為」である。つまり「関係」とか「関係する」とか言われているのは、実は「人間の全人格的な行動ないし態度」のことであって、だから「関係がそれ自身に関係する」ということは、「自己反省」「自己意識」であり、「内面的な行為」なのである。言いかえると、それは、人間の意志にかかわることであり、均衡のとれた関係にある自己本然の状態を選びとろうと決意することである。

(中略)

均衡を失する場合、さまざまな形の絶望の状態におちいるからであって、そこから「絶望」という現象の諸形態の分析がおこなわれるからなのである。(p.132)

ここで大切なワードは、「関係」、「相矛盾するふたつの関係項」、「動的=主体的」、「態度ないし行為」、「均衡」、「不均衡」、「自己反省=内的な行為」であろう。

まとめると、「精神である自己」というものは、有限と無限といったような「相矛盾するふたつの関係項」に「主体的」に関係しようとする「態度ないし行為」によって、はじめて自己自身たりうる、ということである。

つまり、「自己」とは、ふたつの関係項のあいだにある静的な「関係そのもの」ではなくして、ふたつの関係項に自ら関係しようとする積極的な行為なのである。

そしてまた、こうした積極的な自己関係こそが、「自己反省」および「自己意識」と呼ばれるものであり、それが「内面的な行為」なのだという。

今回、私が参考文献とした、工藤綏夫著の『キルケゴール』には次のようにある。

自己とは自己関係のことであったが、この自己関係を構成する関係項となるものは、「有限性と無限性」、もしくは、「可能性と必然性」である。しかも、自己とは、関係そのものではなくて、「関係が関係じしんに関係する」というのが、キルケゴールのばあいであった。つまり、自己がみぎの関係項のいずれの側にもかたむかず、いわばそれらを越えた立場から、「この関係をみずからの自由な責めによって総合していく」ような形で、この関係にかかわっていくというのが、真実の自己の在りようでなければならない、とされたのである。

人と思想19 『キルケゴール』工藤綏夫(やすお)著 清水書院(p.182)

こうしたわかりにくい部分を、図にすると次のようになるだろう。(図1)

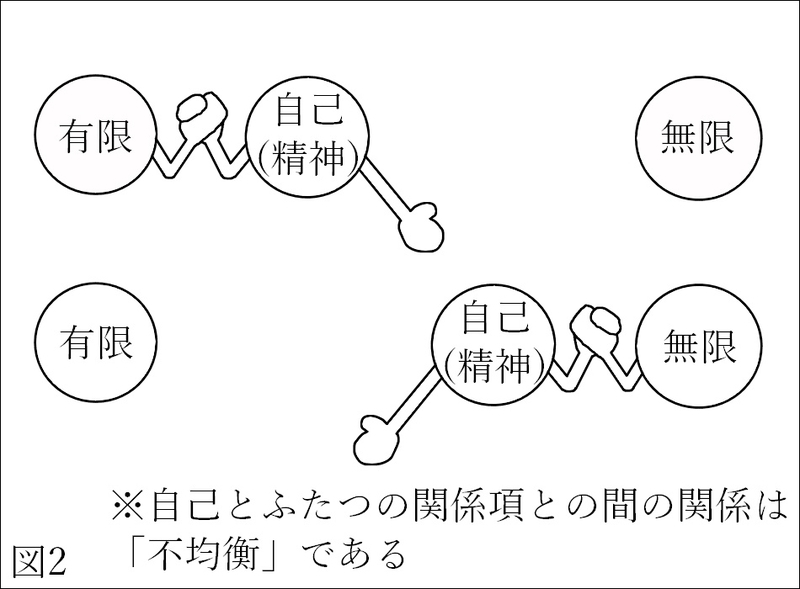

上の図は、関係が「均衡」しているときのものである。一方で、関係が「不均衡」となり、「絶望の状態におちい」ったときの図は次のようになるだろう。(図2)

人間は無限性と有限性との、時間的なものと永遠なものとの、自由と必然との総合、要するに、ひとつの総合である。(p.15~p.16)

冒頭部分を読み進めてみよう。

人間は無限性と有限性との、時間的なものと永遠なものとの、自由と必然との総合、要するに、ひとつの総合である。総合というのは、ふたつのもののあいだの関係である。このように考えたのでは、人間はまだ自己ではない。(2)

ふたつのもののあいだの関係にあっては、その関係自身は消極的統一(3)としての第三者である。そしてそれらふたつのものは、その関係に関係するのであり、その関係においてその関係に関係するのである。このようにして、精神活動(4)という規定のもとでは、心と肉体のあいだの関係は、ひとつの単なる関係でしかない。これに反して、その関係がそれ自身に関係する場合には、この関係は積極的な第三者(5)であって、これが自己なのである。(p.15-16)

また、「関係」というワードが溢れ出ている。そして、桝田氏による注釈も(2)、(3)、(4)、(5)と負けじと溢れ出てきている。つまり、この箇所には難解さが溢れ出ているのである。

ここでの注目ワードは、「総合」、「消極的統一」、「積極的な第三者」であろう。

ついでに桝田氏が溢れ出させた「注」の方も見てみよう。

(2)ふたつの関係項を統一すべき第三者がまだ考えられておらず、したがって、その総合がどうして生ずるかについて述べられていないからである。

(3)ふたつの関係項が第一義的である場合、両者の関係は外的でしかなく、この意味で両者の統一は消極的でしかないという意味。

(4)人間を、心と身との相互作用としての精神活動と規定して考えてみた場合という意味。(p.132-133)

つまりキルケ氏は、人間とは、相矛盾するふたつの関係項からなる「総合」であると言っているのである。

しかし、そのふたつの関係項を結びつける「積極的な第三者」というものが不在で、ふたつの関係項しか存在しないときの関係を「消極的な統一としての第三者」とキルケ氏は表現しているのではなかろうか(たぶん)。

それ故に、「消極的な統一」の場合には、「心と肉体のあいだの関係」もまた「消極的」なものとなり、人間の精神活動もまた、自己不在の「消極的」なものにしかならないのである。

こうした「消極的な統一」を図にすると、次のようになるのではないか。ここには「自己」というものが不在なのである。(図3)

そして、「積極的な第三者」が存在する場合、そこにはじめて「自己」が見いだされるのである。

「積極的な第三者」に付与されている「注(5)」には次のように書かれている。

(5)この場合の第三者は、ふたつの関係項の肯定の上に主張される精神であるとともに、これを措定したもの(神)に関係していて、措定された、すなわち積極的な関係であるからである。(p.133)

この辺が、キルケ氏の真骨頂であると言えるだろう。つまり「神」という存在が出てくるのである。

キルケ氏によれば、「積極的な第三者」という存在は、ふたつの関係項に積極的に関わると同時に、「神」という存在にも関係していくのだと言う。

我が参考文献の工藤綏夫著の『キルケゴール』には次のような記述がある。

「人間は精神である。だが、精神とはなにか。精神とは自己である。」このような書き出しで、『死に至る病』の本文は、はじまる。

ここでいわれる「精神」(Spirit)とは、キリスト教文明をもつ西欧では、聖書の「聖霊」と関連したニュアンスをもって使用される語である。いろいろな心理的なはたらきをする「心」一般(Soul)と区別された、特別な心のはたらきを意味する語が「精神」であって、人間の霊魂の奥底で神と交わり、永遠者・無限者の意識にめざめるはたらきをなすものが、この「精神」なのである。

人と思想19 『キルケゴール』工藤綏夫(やすお)著 清水書院(p.178)

これらの記述からかんがみるに、「消極的な統一」は「心」一般(Soul)であると言えるであろう。そしてそれは、「積極的な統一」であり、「積極的な第三者」としての「自己」が存在する「精神」(Spirit)とは異なるものなのである。

それ故にキルケ氏にとっては、「関係が関係じしんに関係する」という「積極的な第三者」のある関係こそが「精神」(Spirit)なのであって、それこそが「本来的な自己」なのあり、これが人間という「総合」のあるべき姿なのである。(図1改)

それ故に、「消極的な第三者」しか見いだせない関係は、「心」一般(Soul)であり、そしてその「総合」においては「自己=精神」が不在なのである。(図3改)

それ自身に関係するそのような関係、すなわち自己は(p.16)

さらに続けて読み進めてみよう。

それ自身に関係するそのような関係、すなわち自己は、自分で自己自身を措定したのであるか、それともある他者(6)によって措定されてあるのであるか、そのいずれかでなければならない。(p.16)

「他者」に注が付いているが、それは次のようなものであった。

(6)神のこと。(p.133)

このように、キルケゴールが言っている「他者」とは「神」のことなのである。

先にも述べたように、キルケ氏は、自己関係を「措定」した存在として「神」というものをやたらに強調してくる。キルケ氏の推しメンは「神」である。キルケ氏にとって、この世界の不動のセンターが「神」なのである。

そしてキルケ氏は、ここにおいて「自己」をふたつに区分している。ひとつは「自分で自己自身を措定した場合」(図4)であり、もうひとつは「他者(神)によって措定された場合」(図5)である。

それ自身に関係する関係が他者によって措定されたのである場合には(p.16)

読み進めてみよう。

それ自身に関係する関係が他者によって措定されたのである場合には、その関係はもちろん第三者であるが、しかしこの関係、すなわち第三者は、やはりまたひとつの関係であって、その関係を措定したものに関係している。

このような派生的な、措定された関係が人間の自己なのであって、それはそれ自身に関係する関係であるとともに、それ自身に関係することにおいて他者に関係するような関係である。このことから、本来的な絶望にふたつの形式がありうることになる。(p.16)

キルケ氏は、「他者(神)によって措定された」関係こそが、「積極的な第三者」であり、「自己=精神」であると言う。そして、「自己」がふたつの関係項に「関係すること」を通して、「他者(神)」にも関係していくのだと言う。

わかるようでいてサッパリわからない・・・・・・。一体、それはどういうことであろうか??

困ったときの、参考文献の工藤綏夫著の『キルケゴール』からの抜粋。

それでは、人間の内に実存する精神とはなにか。永遠者の意識をもちながらも現実にはそうなっていない自己にとっては、永遠者となることが課題となる。現にあるがままの自然的な自己は、自己であって自己ではなく、本来そうなるべき自己に実際になろうとする課題を負う者であるにすぎない。『後書』での「実存」についての定義が示していたように、このような、「本来そうなるべき自己になる」という、「自己生成」の無限の努力のうちに在りつづけることが、「実存する」ということの本来の意味であった。人間にとっての実存する精神とは、このような課題を自分じしんの課題として自覚する自己のことであり、この課題を、現存するこの単独の自分じしんの生きかたをとおして実現していこうとする自己のことである、とされた。

人と思想19 『キルケゴール』工藤綏夫(やすお)著 清水書院(p.178-179)

ここで注目したいワードは、「永遠者」、「自然的な自己」、「本来そうなるべき自己」、「実存」である。

ここで「自己にとっては、永遠者となることが課題となる」とある。「永遠者」とは「神」のことである。

そして、旧約聖書によれば、人間は神に似せて創られたのである。

講談社からでているバルバロ訳の『聖書』より

ここで、神はこう仰せられた、「われらに似せて、われらにかたどって、人間をつくろう。そして、海の魚と、天の鳥と、家畜と、野の獣と、地にはうものすべてを、これにつかさどらせよう」と。(創世の書1:26)

そして、この部分の注記には次のようにある。

アダム(人間)は、主としてその精神と意志において神に似たものである。聖書は、人間について、楽観的な反面、悲観的な考え方をもっている。すなわち、人間の卑小さは、創造されたものであるところからきているし、反面、人間の偉大さは神の特別なたまものを受けたところからきている。「神に似たもの」であるからして、人間はまったく他の動物とは異なり、「ペルソナ」をもつものである。後にキリストの恩寵によって、人間は別な意味で「神の本質」にあずかることとなる。

このように、人間の「精神」こそが「神に似たもの」なのである。また、「キリストの恩寵」、つまりキリストの十字架の贖いによって、人間は神との結びつき、楽園喪失以来失われていた結びつきを回復できたのである。

だからつまり、キリスト自身が神と人の間を積極的に結ぶ「関係」なのだと言えるのである(たぶん)。

そしてまた、全能の神は「アルファでありオメガである(ヨハネの黙示録 1:8)」のだから、全能の神は「相矛盾する関係項」を完全かつ完璧に「均衡」させることのできる唯一の存在であるとも言えるであろう。神は、「はじまり」と「おわり」というふたつの関係項の完全な「総合」であり、つまりそれは「すべて」を意味するのである。

このような宗教観および神概念から、私たち人間もまた、有限と無限といったような相矛盾する関係項に積極的に関係することを通じて、「神に似たもの」となり、それによって「他者(神)に関係していく」ことになるのではないだろうか・・・。キルケ氏はそういったことを言いたかったのではなかろうか(このへん、かなり推測、そ〜なんじゃないかなぁ、ってな程度、テヘッ)。

また工藤綏夫氏の抜粋に出てくる「自然的な自己」とは、前述の「心」一般(Soul)のことであり、それは「本来の自己」ではなく「実存」ではないのである。

キルケ氏の言う「実存」とは、自己関係が、神によって措定されたもの(神の似姿)であることを意識し、その上で自己関係を通して「本来そうなるべき自己になる」ということなのである。

こうしたことを図にすると次のようになる(図5改)

また、キルケゴールが「本来的な絶望」と呼んでいる絶望は、「自分が絶望であることを知らないでいる絶望」とは異なるものである。彼は永遠者に似ることを目標としていない。彼の自己は「自然的な自己」であり、その自己はまだ「精神」とはなっていないのである。

一方、「本来的な絶望」とは、「自己=精神」となっている者が抱える絶望である。彼は、永遠者に似ることを目標としている。

しかしながら、この書を読み進めていると、「本来的な絶望」を抱えている人間は、「関係すること」を通じてではなく、「所有すること」によって永遠者に似た存在になろうとしているように思われてくるのである。

この「本来的な絶望」は、

1-絶望して、自己自身であろうと欲しない場合

2-絶望して、自己自身であろうと欲する場合

の二つに区別される。

もし人間の自己が自分で自己自身を措定したのであれば(p.16~p.17)

続けて読んでみよう。

もし人間の自己が自分で自己自身を措定したのであれば、その場合には、自己自身であろうと欲しない、自己自身から逃れ出ようと欲する、というただひとつの形式しか問題とはなりえず、絶望して自己自身であろうと欲するという形式のものは、問題とはなりえないであろう。(p.17)

「均衡を失する場合、さまざまな形の絶望の状態におちいる(by桝田啓三郎)」のであるから、相矛盾する関係項に対する自己関係が「不均衡」になったとき、人は「絶望」するのである。

そして、キルケ氏によれば、「自分で自己自身を措定した場合」、その場合に人は「不均衡」に陥り、そのとき大多数の人は「絶望して、自己自身であろうと欲しない(弱さの絶望)」のだという。

そしてごく少数の者だけが「絶望して、自己自身であろうと欲する(強さの絶望)」のであり、そのとき彼は、他者(神)への「反抗」といった形式をとるというのである。

すなわち、この公式こそ、全関係〔自己〕が他者に依存していることの表現であり(p.17)

続けて読み進めてみよう。

すなわち、この公式こそ、全関係〔自己〕が他者に依存していることの表現であり、自己は自己自身によって均衡と平安に達しうるものでもなければ、またそのような状態にありうるものでもなく、自己自身と関係すると同時に、全関係を措定したものに関係することによってのみ、それが可能であることを表現するものである。(p.17)

キルケ氏によれば、自己は、神との関係を通じてのみ、自己とふたつの関係項との関係を「均衡」に保つことができるのだという。

自己は、神との関係を保つことによってのみ、自己のうちに「閉じこもる」ことから解放されるのである。

実際、この第二の形式の絶望〔絶望して、自分自身であろうと欲すること〕は(p.17)

続いて。

実際、この第二の形式の絶望〔絶望して、自分自身であろうと欲すること〕は、単に絶望の一種独特な種類を示すにすぎないようなものではけっしてなく、むしろ、あらゆる絶望が結局はこの絶望に分解され還元されるのである。(p.17)

参考文献の工藤綏夫氏の『キルケゴール』には次のように書かれている。

ここでは自己は、永遠者へと自己を結びあわせるべきであることを意識していながら、この永遠者が本来の自己を恵み与えてくれるかどうか不確実であること、このような不確実なものとのかかわりのために現実の自己を否定しなければならないということに腹を立てて、反抗的に自我を固執し、自我を絶対視してその上に傲慢に居直るのである。

(中略)

ここで、自我の殻への自己閉鎖性は絶頂に達する。「きっちりと錠のおろされた内面性」とか、「悪魔的な狂乱」とか名づけられる絶望状態が、これである。

人と思想19 『キルケゴール』工藤綏夫(やすお)著 清水書院(p.186-187)

いわゆる「強さの絶望」、他者(神)への「反抗」というものは、絶望の特殊な形式ではない、とキルケ氏は言う。

それは、絶望の特徴である「自我の殻への自己閉鎖性」といったものが、「自我を絶対視する」というところにまで強められた形式であるにすぎない。

ここにひとりの絶望者があるとして(p.17~p.18)

本文に戻ってみよう。

ここにひとりの絶望者があるとして、その絶望者が自分の絶望に気づいているつもりでおり、絶望というものを、なにか自分の身にふりかかってくるものとでも思っているかのような、ばかげたことを言わないで〔そういう言い方をするのは、いってみれば、眩暈の病にかかって悩んでいる者が、神経の錯覚のために、頭の上になにか重いものがのっかっているとか、なにかが頭の上から落ちてきそうだとか語るようなものであるが、実は、この重みも圧迫もけっして外からくるものなのでなくて、内にあるものの逆反射にすぎないのである〕−−そこで、全力をあげて、自分自身の力で、ただひとり自分自身の力だけで、絶望を取り除こうとすれば、そのとき彼は、なお絶望のうちにいるのであって、自分では全力をふるって努力しているつもりでも、努力すれば努力するほど、ますます深い絶望のなかへもぐり込むばかりである。(p.17-18)

前述のように絶望は、関係の「不均衡」から生じるものである。そしてこの絶望者は、自己の殻に閉じこもり、自我に固執することによって絶望を取り除こうと努力しているが、彼が「固執」すればするほど、関係の「不均衡」も強まり、絶望も深くなっていくのである。

絶望の不均衡は単純な不均衡ではなく、それ自身に関係するとともに(p.18)

もう終わりも近い、読み進めてみよう。

絶望の不均衡は単純な不均衡ではなく、それ自身に関係するとともに、ある他者によって措定されている関係における不均衡であり、したがって、かの、それだけで独立してある関係(7)における不均衡は、同時に、この関係を措定した力にたいする関係のうちに無限に反映することになる。(p.18)

(7)「それ自身に関係する関係」のことで、それを措定した他者(神)にたいする関係とは一応区別して独立に考えられるからである。しかし、自己にたいする関係はやがて神にたいする関係でもあるから、前者における不均衡は後者の関係のうちに果てしなく反映することになる、というのである。(p.133)

「独立してある関係」を図にするとこうなるのでないか(図5改改)。この図のAの方である。

自己がふたつの関係項に関係していくように「措定」したのは、他者(神)である。そして、神もまたふたつの関係項に積極的に関係していく存在である。神は自分に似せて人間を創ったのである。

それ故に、「独立してある関係」つまりは自己関係における「不均衡」が、他者(神)との関係にも影響を与えるのである。

自己関係で不均衡に陥り、精神がバランスを失うと、神との関係もまた不均衡なものとなってしまうのである。

それ故に、不均衡な絶望者の想い描く神は、不安定で不機嫌な恐ろしい神といったものになってしまうのではないだろうか。そして、絶望者は、この自分が想い描いた不均衡な神に「反抗」し、彼との関係を断とうとするのである。

そこで、絶望がまったく根こそぎにされた場合の自己の状況を表す定式は、こうである。(p.18)

最後のセンテンスである。

そこで、絶望がまったく根こそぎにされた場合の自己の状況を表す定式は、こうである。自己自身に関係し、自己自身であろうと欲することにおいて、自己は、自己を措定した力のうちに、透明に、根拠をおいている。(p.18)

キルケ氏は、絶望が根絶やしにされた状態とは、自己が神のうちに透明に基礎をおいている状態だと定義した。

そしてキルケ氏は、この書の序文で次のようにも述べているのである。

キリスト教的なヒロイズムとは、事実これはおそらくごくまれにしか見られないものではあろうが、あえてまったく自己自身になろうとすること、ひとりの単独な人間、神の前にただひとりで立つ人間に、この巨大な努力をなし、この巨大な責任を負いながらただひとりで立つ、この特定の単独な人間にあえてなろうとすることである。(p.6)

このようにキルケ氏は、ある人間が「神の前にただひとりで立つ」ことがないのなら、彼が神から離れているのなら、その人間は「絶望」しているのだと言っているのである。「信仰」なくして絶望からは逃れられないと言っているのである。

キルケ氏のこの書は、そこまで宗教的な書なのである。そしてキルケゴールは、絶望を通して神のことを語っているのである。そして、絶望のどん底にも神は見いだせるのである。なぜなら、絶望は「弁証法」的なものであるのだから・・・・・・。

【中古】 キルケゴール Century books 人と思想人と思想19/工藤綏夫(著者) 【中古】afb

- ジャンル: 本・雑誌・コミック > 人文・地歴・哲学・社会 > 哲学・思想 > 西洋哲学

- ショップ: ブックオフオンライン楽天市場店

- 価格: 548円